《牛津画记》(英汉双语),蒋彝著,外语教学与研究出版社2017年8月第一版,55.00元。该系列另有《湖区画记》《伦敦画记》《爱丁堡画记》。

春天降临新学院花园

沿着恰味河走(《牛津画记》插图,下同)

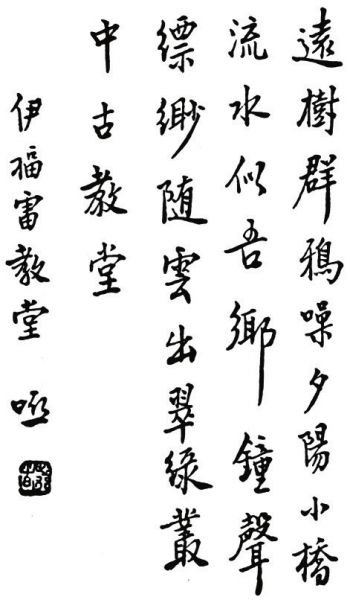

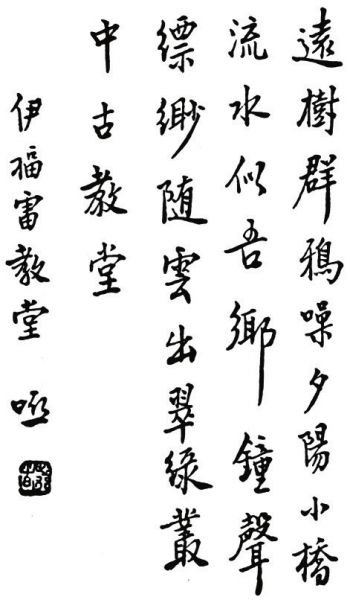

蒋彝书法

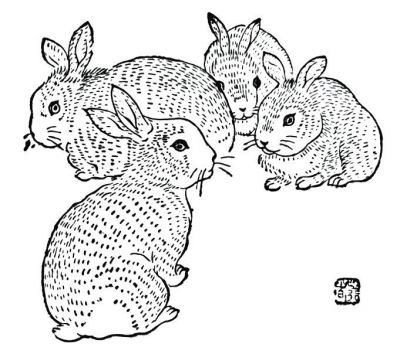

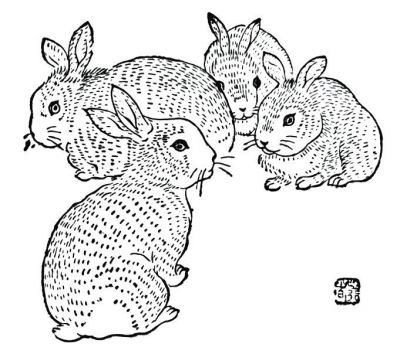

一群兔子

争 论

基督教堂学院上方归巢的鸟儿

编者按:蒋彝(ChiangYee,1903—1977),20世纪与林语堂齐名的华人英语作家,“可口可乐”中文名译者,颇受徐悲鸿、贡布里希推崇的画家。“哑行者”是蒋彝在英国撰写游记时为自己起的笔名,反映当时语言不通造成的交流困境,同时也是对作者以“沉默之姿”观察异国风物人情、探究文化意趣的概括。但实际上,哑行者一点都不哑,他不仅以精到幽默的笔触描绘域外风光、生活百态,同时将中西文化的异与同娓娓道来,更以“诗书画文合一”的形式,创造了独一无二的《哑行者画记》,畅销西方数十载。

外语教学与研究出版社首次将蒋彝的英文原作引进国内,双语呈现,四色印刷,精装重现这套经典之作。本文为英国文艺评论家戈弗雷 霍奇森为2003年版SilentTravllerinOxford撰写的序言,罗漪文、罗丽如译。

一

在我一生中,总有哑行者紧紧相随。他拿着画笔与古墨,悄悄地在我身后蹑足随行,不曾间断。

1941年某日,父亲将母亲、妹妹、祖母与我送往约克郡谷地的尼德谷地乡间,以躲避战争炮火,他带给我们一本《约克郡谷地画记》。那年,我才七岁,喜欢书里的图画更胜于文字。我知道,书本是一位名唤“哑行者”的中国绅士所写,他还以有趣的中国画法描绘许多我所熟悉的景色,诸如基恩西峭壁、名为哈铎的瀑布等。我喜欢第74页插图里的兔子,到现在仍然如此,但中国画家不认为我们的山谷足以入画,我颇感失望。

数年后,我到牛津就读一所寄宿学校,父亲又给了我一本《牛津画记》。这一次,他画的是我一天经过数次的地方,比如大学公园里的彩虹桥。我一直很钟爱这本书,却不知蒋彝当时的住处离我学校仅不到一公里之遥。

25年后,我住在纽约,某一天,看到一幅中央公园湖泊的水彩画,那不容错认,正是哑行者的作品。我很惊讶,蒋彝居然到过美国。书店将画标价300美金,这在当时可说是一大笔钱。我多希望我买下了它。

然后,又过了四分之一世纪,妻子从牛津博德利图书馆的礼品店买了一叠圣诞卡,上面印制了蒋彝的水彩画,描绘着战时的商业大街,大雪纷飞中,除了一辆红色巴士,一切近乎空寂。我将卡片寄给朋友,其中一位当时是《周日独立报》的编辑,他很喜欢,并向我打听画家的事。再一次,我完全不知道这位画家跟我一样,那时也住在牛津的南荒原路,几乎是门对门,我住在41号,他住在28号。

当时我所知道的蒋彝,就仅止于以上所记的内容。然而,我衷心希望编辑找我写篇文章介绍他,因此做了一些功课。(结果编辑并不感兴趣,这是成功的编辑之所以成功之处,有足够的热诚去促使人们写东西,但又不致邀太多稿。)下面是我找到的资料。

二

蒋彝1903年出生于九江,这座古城镇位于中国中部地区的长江畔,是那一带瓷器产区的集散地。蒋彝本名仲雅,家境并不富有,但属于所谓“士绅”阶层。蒋家宣称自己是公元前2000年时皇室的后裔,从10世纪起,就拥有一些田产,包括肥沃的水田与贫瘠的山田,相比之下,其土地数量之多足以让所有的英国公爵显得仅如暴发户一般。一直以来,无论是佃户或他们所缴的田租都没什么改变。蒋家开枝散叶,但都住在同一座向外延展的三进大宅中。

仲雅五岁时,母亲便去世了,不久就是1912年的革命与后来的日军侵华,种种变故摧毁了那持续千百年、演变缓慢的生活方式。1940年,他离开中国已经七年,蒋彝(让我们用他自取的名字来称呼他)出版《儿时琐忆》,以哀伤的笔调追忆古老的习俗、节庆,以及在传统的家庭中长大成人的感受。整本书洋溢着温暖与深情,但又带着淡淡忧伤,不时还掺杂些许流离的苦涩。

蒋彝习惯以他自己的水彩和线条画为自己的文字配插图。其父蒋和庵也是画家,如此向他父亲致敬,非常恰当。蒋彝记得,12岁时,父亲教他混合颜料,也教他制作柳树炭条来作画。他学着像他父亲般长期观察花朵与蝴蝶,再加以描绘。就我看来,比起肖像画或他擅长的山水画,这类题材(或山谷的兔子),他会画得更为传统,更富“中国”味,或许早期的训练可解释这一点。

因为“某些理由”,蒋彝在南京东南大学攻读化学。服完兵役后,他曾短暂教过化学,当过报刊撰稿人。后来又成为三个地方的行政首长,包括九江。他认为那是一份“令人厌倦的口舌工作”。也许就是因为这样,写作与画画时,蒋彝会选择以“哑行者”为笔名。

1932年,蒋彝在苏州太湖的船屋上住了一阵子。1933年,他与地方军阀发生冲突,以当时地方军阀的恶行,这势必会给蒋彝招来性命之忧,因此,事后蒋彝远避英国。去英国是很顺理成章的事,因为九江是英国的条约口岸,在那里,英国虽谈不上特别受欢迎,至少也算坏在明面上。蒋彝与一名年轻的亲戚搭乘法国渡轮离开上海到马赛港,两人都不会法文或英文。他留下妻子与四个孩子。(该军阀必定真起了杀意。)妻女们留在中国,而两个儿子稍后自行寻找门路前往西方,一个去了美国,另一个去了英国。

在巴黎逗留一晚后,蒋彝抵达伦敦。纵使当时处于经济大萧条,他仍能迅速找到工作。一开始,蒋彝在伦敦大学东方学院教授中文,1938年在韦尔科姆历史医学博物馆任职顾问,该馆现今被并入科学博物馆。

三

蒋彝出生于庐山脚下,那是中国最广为人知的名山之一,因此,来到英国的第一个夏天,他将视线投向山峦,参加了假日旅游团前往斯诺登尼亚。次年夏天,他到访湖区,1936年7月31日傍晚,抵达沃斯岱尔角,湖区成为他第一本书的主题。他完成该书内容与水墨插画之后,满怀希望地寄给一家出版商,之后又寄给其他几家。然而,回复却令人沮丧,甚至可称之为愚蠢。那家出版商认为,那些画作十足中国风,英国人看不懂,读者将少得可怜。幸好,还是有一家名为乡村生活的出版商想法与众不同,《湖区画记》在1937年正式出版。

实际上在此之前,在伦敦仅仅两年,蒋彝已经出版第一本书《中国画》。对一个使用英语不到两年的人而言,该作品令人惊艳,即使他大方地在致谢里将此归功于他的朋友、剧作家熊式一,以及“将我笨拙的表达修改成清晰的英语”的英尼斯·杰克逊小姐。

当然,在20世纪30年代,中国成为西方新闻的焦点,国民革命、长征、日军侵华、南京大屠杀与黄河水灾等,无不吸引着英国知识分子的目光。1935年,更有一场中国艺术大展于伯灵顿宫举行。《中国画》一夜之间声名大噪,一个月内便重印。不久,蒋彝结交了一群多彩多姿的朋友,包括:萧伯纳;威廉·米尔纳爵士,蒋彝受这名约克郡乡绅之邀到巴瑟福会堂做客,并在那儿完成了《约克郡谷地画记》;爱德华·朗福德勋爵,也是都柏林盖特剧院的赞助者,他的兄弟弗兰克更有名;劳伦斯·比尼恩,负责管理大英博物馆的中国图书;另一名特别的朋友则是布兰克斯通,大英博物馆陶瓷部门的年轻学者,在伯灵顿宫展览上与蒋彝结识,战争期间代表英国情报部与英国文化教育协会去了中国,后病逝于香港。

蒋彝还接触了各式各样的大学教师、艺术专家,甚至芭蕾舞者。德瓦卢娃邀请他为萨德勒韦尔斯芭蕾舞团的芭蕾舞剧《鸟》设计舞台布景与戏服,蒋彝也因此认识了伟大的澳大利亚舞蹈家罗伯特·赫尔普曼与年轻的贝丽尔·格雷。可以说他就是人们惯常所称的“猎狮者”(按:结交权贵的人)。他在书中描述自己如何结交当时俊彦,如社会福利制度之父贝弗里奇爵士、古典主义者与国际联盟支持者默里爵士,以及克诺索斯遗址的发掘者阿瑟·埃文斯爵士,埃文斯爵士曾让蒋彝在自己位于牛津郊外野猪丘上的乐百园作画。然而,平心而论,蒋彝本人就相当有趣,也颇具魅力。在中国已是同盟国一员的年代,这位中国狮子般的人物却还鲜为人知。

蒋彝虽然受化学的专业训练,但他熟悉中国文学与英国文学的程度令人惊讶。雪莱、华兹华斯与理查德·杰弗里斯等人的句子,以及中国经典,他都能信手拈来。

蒋彝的文字之所以吸引我,在于他以全然博学多闻(他从未错用牛津俚语或爱丁堡方言)但同时又是个彻底外来者的角度,不动声色地观察西方的行事。蒋彝注意到英国的阶级自负与种族傲慢,由于他诞生于充满自信的古文明,因此能以更高的眼界,稍挫其气焰。例如他对牛津学联的一段回忆:“我与朋友正在楼上的读书室喝茶,突然间,房间角落一个裹着黑色大衣的巨大身影站了起来,像在演戏般,朝侍者伸出右手,说:‘我要盐巴,盐巴。’他无疑是牛津的毕业生,所以对这地方及侍者如此熟不拘礼。”这个反讽很斯文,但丝毫不减其辛辣。

伦敦的寓所被炸毁后,蒋彝搬往牛津,并在当地住了五年。战后,他立刻到美国待了数月,然后返回牛津。但他又于1955年

移民美国,在纽约的哥伦比亚大学教授中国语言与文化长达16年,也曾在

哈佛大学与澳大利亚国立大学短期授课——证明其学术声望与日俱增。其间,哑行者仍挪出时间造访巴黎、都柏林,他所描绘的波士顿与旧金山令人惊异,为系列游记再添新章。

四

这些书远比一般图解的旅行指南来得丰富,作者假托游记,描述了一连串奇闻轶事、对比参照,对传统习俗及所见人物的自我形象,不时有极为犀利的评论,尤其对某些极隐晦的骄傲自大与殖民优越。然而我认为,是插画,让游记显得与众不同。蒋彝是三种鲜明风格之能手:精细的线描,通常带有一些讽刺画的灵巧笔触;水墨画,例如动人心魄的爱丁堡雨中街景,或湖区的清晨一瞥;工笔的水彩画,如他所画的牛津和波士顿,尤其是他的童年。

蒋彝的作画技巧受到中国书法的影响。但如果有人说,他的作品是典型的中国绘画,他会不胜其烦。“这些作品绝不是什么典型的中国风格。”他写道,“我的画,是一个中国人的独特表现,而不是全体中国人”。

1972年“尼克松访华”以及中国重新开放后,蒋彝回到老家,并出了最后一本书《重访祖国》。也许,如他的华裔同辈——杰出建筑师贝聿铭亲口对我所言:他内心仍一直觉得自己是中国人。1977年,蒋彝重回中国待了很长一段时间,并于同年10月在当地去世。波兰裔作家埃文·霍夫曼从小就被带到加拿大,并在美国接受教育,她曾在作品《在转译中失落》里精彩描述了移民的复杂情结。蒋彝从未失落,但他也不曾被转译。他运用他的中国技艺与感性,创造出一种既不属于中国也不属于西方,而是全体人类共通的深切的仁慈与同理心。

春天降临新学院花园

春天降临新学院花园

沿着恰味河走(《牛津画记》插图,下同)

沿着恰味河走(《牛津画记》插图,下同)

蒋彝书法

蒋彝书法

一群兔子

一群兔子

争 论

争 论

基督教堂学院上方归巢的鸟儿

编者按:蒋彝(ChiangYee,1903—1977),20世纪与林语堂齐名的华人英语作家,“可口可乐”中文名译者,颇受徐悲鸿、贡布里希推崇的画家。“哑行者”是蒋彝在英国撰写游记时为自己起的笔名,反映当时语言不通造成的交流困境,同时也是对作者以“沉默之姿”观察异国风物人情、探究文化意趣的概括。但实际上,哑行者一点都不哑,他不仅以精到幽默的笔触描绘域外风光、生活百态,同时将中西文化的异与同娓娓道来,更以“诗书画文合一”的形式,创造了独一无二的《哑行者画记》,畅销西方数十载。

外语教学与研究出版社首次将蒋彝的英文原作引进国内,双语呈现,四色印刷,精装重现这套经典之作。本文为英国文艺评论家戈弗雷 霍奇森为2003年版SilentTravllerinOxford撰写的序言,罗漪文、罗丽如译。

一

在我一生中,总有哑行者紧紧相随。他拿着画笔与古墨,悄悄地在我身后蹑足随行,不曾间断。

1941年某日,父亲将母亲、妹妹、祖母与我送往约克郡谷地的尼德谷地乡间,以躲避战争炮火,他带给我们一本《约克郡谷地画记》。那年,我才七岁,喜欢书里的图画更胜于文字。我知道,书本是一位名唤“哑行者”的中国绅士所写,他还以有趣的中国画法描绘许多我所熟悉的景色,诸如基恩西峭壁、名为哈铎的瀑布等。我喜欢第74页插图里的兔子,到现在仍然如此,但中国画家不认为我们的山谷足以入画,我颇感失望。

数年后,我到牛津就读一所寄宿学校,父亲又给了我一本《牛津画记》。这一次,他画的是我一天经过数次的地方,比如大学公园里的彩虹桥。我一直很钟爱这本书,却不知蒋彝当时的住处离我学校仅不到一公里之遥。

25年后,我住在纽约,某一天,看到一幅中央公园湖泊的水彩画,那不容错认,正是哑行者的作品。我很惊讶,蒋彝居然到过美国。书店将画标价300美金,这在当时可说是一大笔钱。我多希望我买下了它。

然后,又过了四分之一世纪,妻子从牛津博德利图书馆的礼品店买了一叠圣诞卡,上面印制了蒋彝的水彩画,描绘着战时的商业大街,大雪纷飞中,除了一辆红色巴士,一切近乎空寂。我将卡片寄给朋友,其中一位当时是《周日独立报》的编辑,他很喜欢,并向我打听画家的事。再一次,我完全不知道这位画家跟我一样,那时也住在牛津的南荒原路,几乎是门对门,我住在41号,他住在28号。

当时我所知道的蒋彝,就仅止于以上所记的内容。然而,我衷心希望编辑找我写篇文章介绍他,因此做了一些功课。(结果编辑并不感兴趣,这是成功的编辑之所以成功之处,有足够的热诚去促使人们写东西,但又不致邀太多稿。)下面是我找到的资料。

二

蒋彝1903年出生于九江,这座古城镇位于中国中部地区的长江畔,是那一带瓷器产区的集散地。蒋彝本名仲雅,家境并不富有,但属于所谓“士绅”阶层。蒋家宣称自己是公元前2000年时皇室的后裔,从10世纪起,就拥有一些田产,包括肥沃的水田与贫瘠的山田,相比之下,其土地数量之多足以让所有的英国公爵显得仅如暴发户一般。一直以来,无论是佃户或他们所缴的田租都没什么改变。蒋家开枝散叶,但都住在同一座向外延展的三进大宅中。

仲雅五岁时,母亲便去世了,不久就是1912年的革命与后来的日军侵华,种种变故摧毁了那持续千百年、演变缓慢的生活方式。1940年,他离开中国已经七年,蒋彝(让我们用他自取的名字来称呼他)出版《儿时琐忆》,以哀伤的笔调追忆古老的习俗、节庆,以及在传统的家庭中长大成人的感受。整本书洋溢着温暖与深情,但又带着淡淡忧伤,不时还掺杂些许流离的苦涩。

蒋彝习惯以他自己的水彩和线条画为自己的文字配插图。其父蒋和庵也是画家,如此向他父亲致敬,非常恰当。蒋彝记得,12岁时,父亲教他混合颜料,也教他制作柳树炭条来作画。他学着像他父亲般长期观察花朵与蝴蝶,再加以描绘。就我看来,比起肖像画或他擅长的山水画,这类题材(或山谷的兔子),他会画得更为传统,更富“中国”味,或许早期的训练可解释这一点。

因为“某些理由”,蒋彝在南京东南大学攻读化学。服完兵役后,他曾短暂教过化学,当过报刊撰稿人。后来又成为三个地方的行政首长,包括九江。他认为那是一份“令人厌倦的口舌工作”。也许就是因为这样,写作与画画时,蒋彝会选择以“哑行者”为笔名。

1932年,蒋彝在苏州太湖的船屋上住了一阵子。1933年,他与地方军阀发生冲突,以当时地方军阀的恶行,这势必会给蒋彝招来性命之忧,因此,事后蒋彝远避英国。去英国是很顺理成章的事,因为九江是英国的条约口岸,在那里,英国虽谈不上特别受欢迎,至少也算坏在明面上。蒋彝与一名年轻的亲戚搭乘法国渡轮离开上海到马赛港,两人都不会法文或英文。他留下妻子与四个孩子。(该军阀必定真起了杀意。)妻女们留在中国,而两个儿子稍后自行寻找门路前往西方,一个去了美国,另一个去了英国。

在巴黎逗留一晚后,蒋彝抵达伦敦。纵使当时处于经济大萧条,他仍能迅速找到工作。一开始,蒋彝在伦敦大学东方学院教授中文,1938年在韦尔科姆历史医学博物馆任职顾问,该馆现今被并入科学博物馆。

三

蒋彝出生于庐山脚下,那是中国最广为人知的名山之一,因此,来到英国的第一个夏天,他将视线投向山峦,参加了假日旅游团前往斯诺登尼亚。次年夏天,他到访湖区,1936年7月31日傍晚,抵达沃斯岱尔角,湖区成为他第一本书的主题。他完成该书内容与水墨插画之后,满怀希望地寄给一家出版商,之后又寄给其他几家。然而,回复却令人沮丧,甚至可称之为愚蠢。那家出版商认为,那些画作十足中国风,英国人看不懂,读者将少得可怜。幸好,还是有一家名为乡村生活的出版商想法与众不同,《湖区画记》在1937年正式出版。

实际上在此之前,在伦敦仅仅两年,蒋彝已经出版第一本书《中国画》。对一个使用英语不到两年的人而言,该作品令人惊艳,即使他大方地在致谢里将此归功于他的朋友、剧作家熊式一,以及“将我笨拙的表达修改成清晰的英语”的英尼斯·杰克逊小姐。

当然,在20世纪30年代,中国成为西方新闻的焦点,国民革命、长征、日军侵华、南京大屠杀与黄河水灾等,无不吸引着英国知识分子的目光。1935年,更有一场中国艺术大展于伯灵顿宫举行。《中国画》一夜之间声名大噪,一个月内便重印。不久,蒋彝结交了一群多彩多姿的朋友,包括:萧伯纳;威廉·米尔纳爵士,蒋彝受这名约克郡乡绅之邀到巴瑟福会堂做客,并在那儿完成了《约克郡谷地画记》;爱德华·朗福德勋爵,也是都柏林盖特剧院的赞助者,他的兄弟弗兰克更有名;劳伦斯·比尼恩,负责管理大英博物馆的中国图书;另一名特别的朋友则是布兰克斯通,大英博物馆陶瓷部门的年轻学者,在伯灵顿宫展览上与蒋彝结识,战争期间代表英国情报部与英国文化教育协会去了中国,后病逝于香港。

蒋彝还接触了各式各样的大学教师、艺术专家,甚至芭蕾舞者。德瓦卢娃邀请他为萨德勒韦尔斯芭蕾舞团的芭蕾舞剧《鸟》设计舞台布景与戏服,蒋彝也因此认识了伟大的澳大利亚舞蹈家罗伯特·赫尔普曼与年轻的贝丽尔·格雷。可以说他就是人们惯常所称的“猎狮者”(按:结交权贵的人)。他在书中描述自己如何结交当时俊彦,如社会福利制度之父贝弗里奇爵士、古典主义者与国际联盟支持者默里爵士,以及克诺索斯遗址的发掘者阿瑟·埃文斯爵士,埃文斯爵士曾让蒋彝在自己位于牛津郊外野猪丘上的乐百园作画。然而,平心而论,蒋彝本人就相当有趣,也颇具魅力。在中国已是同盟国一员的年代,这位中国狮子般的人物却还鲜为人知。

蒋彝虽然受化学的专业训练,但他熟悉中国文学与英国文学的程度令人惊讶。雪莱、华兹华斯与理查德·杰弗里斯等人的句子,以及中国经典,他都能信手拈来。

蒋彝的文字之所以吸引我,在于他以全然博学多闻(他从未错用牛津俚语或爱丁堡方言)但同时又是个彻底外来者的角度,不动声色地观察西方的行事。蒋彝注意到英国的阶级自负与种族傲慢,由于他诞生于充满自信的古文明,因此能以更高的眼界,稍挫其气焰。例如他对牛津学联的一段回忆:“我与朋友正在楼上的读书室喝茶,突然间,房间角落一个裹着黑色大衣的巨大身影站了起来,像在演戏般,朝侍者伸出右手,说:‘我要盐巴,盐巴。’他无疑是牛津的毕业生,所以对这地方及侍者如此熟不拘礼。”这个反讽很斯文,但丝毫不减其辛辣。

伦敦的寓所被炸毁后,蒋彝搬往牛津,并在当地住了五年。战后,他立刻到美国待了数月,然后返回牛津。但他又于1955年移民美国,在纽约的哥伦比亚大学教授中国语言与文化长达16年,也曾在哈佛大学与澳大利亚国立大学短期授课——证明其学术声望与日俱增。其间,哑行者仍挪出时间造访巴黎、都柏林,他所描绘的波士顿与旧金山令人惊异,为系列游记再添新章。

四

这些书远比一般图解的旅行指南来得丰富,作者假托游记,描述了一连串奇闻轶事、对比参照,对传统习俗及所见人物的自我形象,不时有极为犀利的评论,尤其对某些极隐晦的骄傲自大与殖民优越。然而我认为,是插画,让游记显得与众不同。蒋彝是三种鲜明风格之能手:精细的线描,通常带有一些讽刺画的灵巧笔触;水墨画,例如动人心魄的爱丁堡雨中街景,或湖区的清晨一瞥;工笔的水彩画,如他所画的牛津和波士顿,尤其是他的童年。

蒋彝的作画技巧受到中国书法的影响。但如果有人说,他的作品是典型的中国绘画,他会不胜其烦。“这些作品绝不是什么典型的中国风格。”他写道,“我的画,是一个中国人的独特表现,而不是全体中国人”。

1972年“尼克松访华”以及中国重新开放后,蒋彝回到老家,并出了最后一本书《重访祖国》。也许,如他的华裔同辈——杰出建筑师贝聿铭亲口对我所言:他内心仍一直觉得自己是中国人。1977年,蒋彝重回中国待了很长一段时间,并于同年10月在当地去世。波兰裔作家埃文·霍夫曼从小就被带到加拿大,并在美国接受教育,她曾在作品《在转译中失落》里精彩描述了移民的复杂情结。蒋彝从未失落,但他也不曾被转译。他运用他的中国技艺与感性,创造出一种既不属于中国也不属于西方,而是全体人类共通的深切的仁慈与同理心。

基督教堂学院上方归巢的鸟儿

编者按:蒋彝(ChiangYee,1903—1977),20世纪与林语堂齐名的华人英语作家,“可口可乐”中文名译者,颇受徐悲鸿、贡布里希推崇的画家。“哑行者”是蒋彝在英国撰写游记时为自己起的笔名,反映当时语言不通造成的交流困境,同时也是对作者以“沉默之姿”观察异国风物人情、探究文化意趣的概括。但实际上,哑行者一点都不哑,他不仅以精到幽默的笔触描绘域外风光、生活百态,同时将中西文化的异与同娓娓道来,更以“诗书画文合一”的形式,创造了独一无二的《哑行者画记》,畅销西方数十载。

外语教学与研究出版社首次将蒋彝的英文原作引进国内,双语呈现,四色印刷,精装重现这套经典之作。本文为英国文艺评论家戈弗雷 霍奇森为2003年版SilentTravllerinOxford撰写的序言,罗漪文、罗丽如译。

一

在我一生中,总有哑行者紧紧相随。他拿着画笔与古墨,悄悄地在我身后蹑足随行,不曾间断。

1941年某日,父亲将母亲、妹妹、祖母与我送往约克郡谷地的尼德谷地乡间,以躲避战争炮火,他带给我们一本《约克郡谷地画记》。那年,我才七岁,喜欢书里的图画更胜于文字。我知道,书本是一位名唤“哑行者”的中国绅士所写,他还以有趣的中国画法描绘许多我所熟悉的景色,诸如基恩西峭壁、名为哈铎的瀑布等。我喜欢第74页插图里的兔子,到现在仍然如此,但中国画家不认为我们的山谷足以入画,我颇感失望。

数年后,我到牛津就读一所寄宿学校,父亲又给了我一本《牛津画记》。这一次,他画的是我一天经过数次的地方,比如大学公园里的彩虹桥。我一直很钟爱这本书,却不知蒋彝当时的住处离我学校仅不到一公里之遥。

25年后,我住在纽约,某一天,看到一幅中央公园湖泊的水彩画,那不容错认,正是哑行者的作品。我很惊讶,蒋彝居然到过美国。书店将画标价300美金,这在当时可说是一大笔钱。我多希望我买下了它。

然后,又过了四分之一世纪,妻子从牛津博德利图书馆的礼品店买了一叠圣诞卡,上面印制了蒋彝的水彩画,描绘着战时的商业大街,大雪纷飞中,除了一辆红色巴士,一切近乎空寂。我将卡片寄给朋友,其中一位当时是《周日独立报》的编辑,他很喜欢,并向我打听画家的事。再一次,我完全不知道这位画家跟我一样,那时也住在牛津的南荒原路,几乎是门对门,我住在41号,他住在28号。

当时我所知道的蒋彝,就仅止于以上所记的内容。然而,我衷心希望编辑找我写篇文章介绍他,因此做了一些功课。(结果编辑并不感兴趣,这是成功的编辑之所以成功之处,有足够的热诚去促使人们写东西,但又不致邀太多稿。)下面是我找到的资料。

二

蒋彝1903年出生于九江,这座古城镇位于中国中部地区的长江畔,是那一带瓷器产区的集散地。蒋彝本名仲雅,家境并不富有,但属于所谓“士绅”阶层。蒋家宣称自己是公元前2000年时皇室的后裔,从10世纪起,就拥有一些田产,包括肥沃的水田与贫瘠的山田,相比之下,其土地数量之多足以让所有的英国公爵显得仅如暴发户一般。一直以来,无论是佃户或他们所缴的田租都没什么改变。蒋家开枝散叶,但都住在同一座向外延展的三进大宅中。

仲雅五岁时,母亲便去世了,不久就是1912年的革命与后来的日军侵华,种种变故摧毁了那持续千百年、演变缓慢的生活方式。1940年,他离开中国已经七年,蒋彝(让我们用他自取的名字来称呼他)出版《儿时琐忆》,以哀伤的笔调追忆古老的习俗、节庆,以及在传统的家庭中长大成人的感受。整本书洋溢着温暖与深情,但又带着淡淡忧伤,不时还掺杂些许流离的苦涩。

蒋彝习惯以他自己的水彩和线条画为自己的文字配插图。其父蒋和庵也是画家,如此向他父亲致敬,非常恰当。蒋彝记得,12岁时,父亲教他混合颜料,也教他制作柳树炭条来作画。他学着像他父亲般长期观察花朵与蝴蝶,再加以描绘。就我看来,比起肖像画或他擅长的山水画,这类题材(或山谷的兔子),他会画得更为传统,更富“中国”味,或许早期的训练可解释这一点。

因为“某些理由”,蒋彝在南京东南大学攻读化学。服完兵役后,他曾短暂教过化学,当过报刊撰稿人。后来又成为三个地方的行政首长,包括九江。他认为那是一份“令人厌倦的口舌工作”。也许就是因为这样,写作与画画时,蒋彝会选择以“哑行者”为笔名。

1932年,蒋彝在苏州太湖的船屋上住了一阵子。1933年,他与地方军阀发生冲突,以当时地方军阀的恶行,这势必会给蒋彝招来性命之忧,因此,事后蒋彝远避英国。去英国是很顺理成章的事,因为九江是英国的条约口岸,在那里,英国虽谈不上特别受欢迎,至少也算坏在明面上。蒋彝与一名年轻的亲戚搭乘法国渡轮离开上海到马赛港,两人都不会法文或英文。他留下妻子与四个孩子。(该军阀必定真起了杀意。)妻女们留在中国,而两个儿子稍后自行寻找门路前往西方,一个去了美国,另一个去了英国。

在巴黎逗留一晚后,蒋彝抵达伦敦。纵使当时处于经济大萧条,他仍能迅速找到工作。一开始,蒋彝在伦敦大学东方学院教授中文,1938年在韦尔科姆历史医学博物馆任职顾问,该馆现今被并入科学博物馆。

三

蒋彝出生于庐山脚下,那是中国最广为人知的名山之一,因此,来到英国的第一个夏天,他将视线投向山峦,参加了假日旅游团前往斯诺登尼亚。次年夏天,他到访湖区,1936年7月31日傍晚,抵达沃斯岱尔角,湖区成为他第一本书的主题。他完成该书内容与水墨插画之后,满怀希望地寄给一家出版商,之后又寄给其他几家。然而,回复却令人沮丧,甚至可称之为愚蠢。那家出版商认为,那些画作十足中国风,英国人看不懂,读者将少得可怜。幸好,还是有一家名为乡村生活的出版商想法与众不同,《湖区画记》在1937年正式出版。

实际上在此之前,在伦敦仅仅两年,蒋彝已经出版第一本书《中国画》。对一个使用英语不到两年的人而言,该作品令人惊艳,即使他大方地在致谢里将此归功于他的朋友、剧作家熊式一,以及“将我笨拙的表达修改成清晰的英语”的英尼斯·杰克逊小姐。

当然,在20世纪30年代,中国成为西方新闻的焦点,国民革命、长征、日军侵华、南京大屠杀与黄河水灾等,无不吸引着英国知识分子的目光。1935年,更有一场中国艺术大展于伯灵顿宫举行。《中国画》一夜之间声名大噪,一个月内便重印。不久,蒋彝结交了一群多彩多姿的朋友,包括:萧伯纳;威廉·米尔纳爵士,蒋彝受这名约克郡乡绅之邀到巴瑟福会堂做客,并在那儿完成了《约克郡谷地画记》;爱德华·朗福德勋爵,也是都柏林盖特剧院的赞助者,他的兄弟弗兰克更有名;劳伦斯·比尼恩,负责管理大英博物馆的中国图书;另一名特别的朋友则是布兰克斯通,大英博物馆陶瓷部门的年轻学者,在伯灵顿宫展览上与蒋彝结识,战争期间代表英国情报部与英国文化教育协会去了中国,后病逝于香港。

蒋彝还接触了各式各样的大学教师、艺术专家,甚至芭蕾舞者。德瓦卢娃邀请他为萨德勒韦尔斯芭蕾舞团的芭蕾舞剧《鸟》设计舞台布景与戏服,蒋彝也因此认识了伟大的澳大利亚舞蹈家罗伯特·赫尔普曼与年轻的贝丽尔·格雷。可以说他就是人们惯常所称的“猎狮者”(按:结交权贵的人)。他在书中描述自己如何结交当时俊彦,如社会福利制度之父贝弗里奇爵士、古典主义者与国际联盟支持者默里爵士,以及克诺索斯遗址的发掘者阿瑟·埃文斯爵士,埃文斯爵士曾让蒋彝在自己位于牛津郊外野猪丘上的乐百园作画。然而,平心而论,蒋彝本人就相当有趣,也颇具魅力。在中国已是同盟国一员的年代,这位中国狮子般的人物却还鲜为人知。

蒋彝虽然受化学的专业训练,但他熟悉中国文学与英国文学的程度令人惊讶。雪莱、华兹华斯与理查德·杰弗里斯等人的句子,以及中国经典,他都能信手拈来。

蒋彝的文字之所以吸引我,在于他以全然博学多闻(他从未错用牛津俚语或爱丁堡方言)但同时又是个彻底外来者的角度,不动声色地观察西方的行事。蒋彝注意到英国的阶级自负与种族傲慢,由于他诞生于充满自信的古文明,因此能以更高的眼界,稍挫其气焰。例如他对牛津学联的一段回忆:“我与朋友正在楼上的读书室喝茶,突然间,房间角落一个裹着黑色大衣的巨大身影站了起来,像在演戏般,朝侍者伸出右手,说:‘我要盐巴,盐巴。’他无疑是牛津的毕业生,所以对这地方及侍者如此熟不拘礼。”这个反讽很斯文,但丝毫不减其辛辣。

伦敦的寓所被炸毁后,蒋彝搬往牛津,并在当地住了五年。战后,他立刻到美国待了数月,然后返回牛津。但他又于1955年移民美国,在纽约的哥伦比亚大学教授中国语言与文化长达16年,也曾在哈佛大学与澳大利亚国立大学短期授课——证明其学术声望与日俱增。其间,哑行者仍挪出时间造访巴黎、都柏林,他所描绘的波士顿与旧金山令人惊异,为系列游记再添新章。

四

这些书远比一般图解的旅行指南来得丰富,作者假托游记,描述了一连串奇闻轶事、对比参照,对传统习俗及所见人物的自我形象,不时有极为犀利的评论,尤其对某些极隐晦的骄傲自大与殖民优越。然而我认为,是插画,让游记显得与众不同。蒋彝是三种鲜明风格之能手:精细的线描,通常带有一些讽刺画的灵巧笔触;水墨画,例如动人心魄的爱丁堡雨中街景,或湖区的清晨一瞥;工笔的水彩画,如他所画的牛津和波士顿,尤其是他的童年。

蒋彝的作画技巧受到中国书法的影响。但如果有人说,他的作品是典型的中国绘画,他会不胜其烦。“这些作品绝不是什么典型的中国风格。”他写道,“我的画,是一个中国人的独特表现,而不是全体中国人”。

1972年“尼克松访华”以及中国重新开放后,蒋彝回到老家,并出了最后一本书《重访祖国》。也许,如他的华裔同辈——杰出建筑师贝聿铭亲口对我所言:他内心仍一直觉得自己是中国人。1977年,蒋彝重回中国待了很长一段时间,并于同年10月在当地去世。波兰裔作家埃文·霍夫曼从小就被带到加拿大,并在美国接受教育,她曾在作品《在转译中失落》里精彩描述了移民的复杂情结。蒋彝从未失落,但他也不曾被转译。他运用他的中国技艺与感性,创造出一种既不属于中国也不属于西方,而是全体人类共通的深切的仁慈与同理心。